[스크랩] 서예비평(장지훈) - 전문성과 소통을 겸비한 서예전시문화(2007)

전문성 소통을 겸비한 서예전시문화

장지훈(성균관대 강사, 철학박사)

1. 취미와 전문성 사이의 어중간한 장르로서의 서예

동아시아에서 서예가 예술로 인식되기 시작한 것은 대략 중국의 동한시대(東漢時代)로 거슬러 올라간다. 물론 그보다 훨씬 이전의 도기부호(陶器符號)나 갑골문(甲骨文), 금문(金文), 소전(小篆) 등을 서예사적인 측면에서 그 예술적 가치를 부여한다. 하지만 실용의 문자서사(文字書寫)가 구체적인 예술활동으로 본격화된 것은 아마도 2세기 전후부터라고 하겠다. 특히 동한시대는 고문(古文)에서 금문(今文)으로의 변화과정 속에서 예서를 비롯한 해서, 행서, 초서 등 근대문자의 기반이 형성되었고, 서사도구의 발전에 의해 미적 표현이 다양화되었으며, 채옹(蔡邕) 등이 서론(書論)을 저술함으로써 하나의 예술장르로 형성되기 시작했다. 이후 동진(東晋)의 왕희지(王羲之)를 비롯한 수많은 명서가(名書家)와 방대한 서론(書論)의 출현은 서예의 풍부한 미적 생산과 역사성을 말해준다. 그리하여 서예는 예(藝), 도(道), 법(法)이라는 심미적, 수양적, 규율적 측면을 두루 갖추어 문자를 매개로 자신의 사상과 감정을 표현하는 예술로서 오늘에 이르고 있다.

그러한 가운데서도 서예는 하나의 예술이기에 앞서 문사(文士)들의 수양적 문화활동으로서의 역할이 우선시되었다. 특히 유가적 차원에서 문이재도론(文以載道論)에 입각한 수양의 표현도구 내지는 여기(餘技)로서의 성격이 강했다. 물론 역대로부터 다양한 창작활동이 있어왔지만, 지금에서 말하는 전문 서예가로서의 활동이라기보다는 일상적인 삶속에 녹아나는 문화생활 그 자체였다고 볼 수 있다. 그러다 도시경제의 발달에 따른 고동서화(古董書畵) 취미와 감상이 증대되고, 서화에 대한 향유가 고조되면서 서예는 예술성적 기반이 견고해졌다. 예컨대 아호(雅號)를 호생관(毫生館)이라 하여 서화로써 생계를 유지했던 최북(崔北, 1712-1786)의 경우나,1) 윤순(尹淳, 1680-1741)의 글씨가 시체(時體)라 불리면서 일세를 풍미하자2) 정조(正祖)가 국가적 차원에서 서체반정(書體反正)을 단행했던 점은3) 그러한 정황을 반증해준다. 그리하여 서예는 도덕적 심성표현을 중시하던 기존의 심미관념으로부터 점차 자아의 심미취향을 자유롭게 형상화하고 표출하는 방향으로 변모되면서 수양적 효능과 예술적 가치가 모두 중시되었다.

근래에 와서는 보다 전문성과 다양성을 지니면서 이제는 수양에 앞서는 시각예술의 한 장르로 자리잡게 되었다. 그래서 공모전이라는 제도를 통해 1,500명에 달하는 초대작가가 선정되었고, 대학을 통해 서예전공자들이 매년 100여명 이상 배출됨으로써 이천년 동안 이름난 서예가의 숫자보다도 더 많은 서예가들이 21세기를 살아가고 있다. 연간 수백 건에 달하는 공모전과 매월 평균 50여 차례 개최되는 전시회는 그 외형적 규모로만 보더라도 서예가 풍년을 누리고 있음을 짐작할 수 있다.

그러나 이러한 양적 팽창에도 불구하고 서예는 여전히 시각예술 가운데서도 곁방살이 신세마냥 취미와 전문성 사이의 어중간한 장르로 인식되고 있으며 심성수양, 습자(習字), 가훈쓰기, 악필교정 등과 같은 연상을 지워내지 못하고 있다. 물론 서예가 어떤 예술보다도 수양이라는 효능이 두드러지지만, 예술장르로 뚜렷하게 인식되지 못하는 것은 전문성의 결여가 그 원인 중 하나일 것이다. 그러므로 서예가 전문성을 갖기 위해서는 수양의 단계를 넘어서는 전문적인 예술문화풍토를 조성해야할 필요가 있다. 다시 말해서 양적 팽창에 비한 질적 성장이 절실히 요구된다는 점이다. 여기서 말하고자 하는 질적 성장은 본질적인 예술의 성장이라기 보다는 대중들과 소통을 마련할 수 있는 전시문화의 성장을 가리키며, 이는 창작의식의 전문성 제고(提高)와 전시문화의 대중성 확보로 논의할 수 있다.

2. 습작과 창작의 혼동

어떠한 분야를 막론하고 예술은 끊임없는 모방의 단계를 거쳐 새로운 창작세계로 나아간다. 그래서 과거로부터 예술을 논하는 데에는 공자(孔子)의 ‘온고지신(溫故知新)’4)과 박지원(朴趾源, 1737-1805)의 ‘법고창신(法古創新)’5)은 약방의 감초처럼 거론되어 왔다. 특히 ‘문자(文字)’를 떠나서 성립될 수 없는 서예의 경우 온고(溫故)나 법고(法古)의 중요성을 십분 강조해도 지나치지 않는다. 그래서 평생 임서(臨書)만 해도 다 배우지 못한다고 한다. 그만큼 서예는 수천 년 동안 사용되어왔던 문자, 서체를 대상으로 삼기 때문에 여타의 예술과 달리 고전에 대한 답습의 비중이 높으며, 상대적으로 실험성적인 파격이나 오브제의 응용은 매우 제한적이다. 그러므로 서예는 법고가 없는 창신을 상상조차 할 수 없으며, 법고는 창신의 바탕이 되고 창신은 법고의 기반으로 이루어지기 때문에 양자는 불가분의 관계에 놓여있다. 때문에 서예에서의 법고와 창신은 모두 창작활동 그 차제라고 말할 수 있다.

그런데 이러한 법고창신의 본질적 의미를 제대로 이해하지 못하고 창작에 임하는 경우가 있다. 다시 말해서 ‘습기(習氣)에 의한 습작(習作)’을 ‘법고에 기반한 창작(創作)’과 혼동한다는 점이다. 물론 서예가라면 작품에 임할 때마다 고전에 근거하여 새로운 변화를 도모한다. 하지만 습관적으로 기획의도나 목적의식이 없는 습작을 버젓이 신작(新作)이라 선보임으로써 자신도 모르는 사이에 습작을 창작과 혼동하는 데 문제가 있다. 즉, 기존에 늘 행해왔던 형식과 내용을 반복하는 무의식적 작품, 스승이나 선배의 글씨를 지나칠 정도로 모방한 의양(依樣)의 아류작품, 우연득서(偶然得書)를 빙자하여 진지성이 결여된 단순 묵희적 퍼포먼스, 본인이 쓴 내용도 잘 이해하지 못하고 조형만 그럴싸하게 꾸며낸 무주제의 작품, 전시취지와 상관없이 과거에 연습한 것을 선보이는 무목적의 작품 등은 창작이라기보다는 습작이라고 해야 할 것이다. 서예가 아무리 고전에 근거하더라도 습작과 창작의 경계는 엄연히 다른 것이다.

그러므로 법고창신에 대한 올바른 이해는 서예를 격조있게 만들고, 서예문화의 긴장감을 줄 수 있는 기반이 된다. 즉, 습관적 무사안일의 창작태도에서 벗어나 자득(自得)의 창신정신을 발현할 때 서예가 전문성을 지니게 되고 서예가가 전문가로 인정받을 수 있게 된다. 지난해 필자가 국제교류행사를 기획하는 가운데 모 서예가에게 행사 2개월 전 작품을 의뢰하자, 그는 “전시를 준비하려면 최소한 전시 6개월 전부터 시간을 주셔야 작품구상과 준비를 나름대로 해서 좋은 작품을 출품할 수 있지 않겠어요?” 라고 하면서 일언에 거절했던 기억이 문득 떠오른다. 그의 답변은 언뜻 권위적인 것처럼 느껴지지만, 여기저기서 출품의뢰가 들어오면 불과 며칠 만에 서슴없이 작품을 해주는 작가들과는 달리 창작에 임하는 전문가적 자세가 무엇인가를 시사해주는 것이었다.

3. 주제의식과 프로정신이 결여된 백화점식 서예전

개인전이든 단체전이든 서예전시를 관람하고 나오면 가슴 한구석에 허전함이 밀려올 때가 있다. 매년 다람쥐쳇바퀴 도는 듯한 전시행태는 작년도 올해도 별반 차이를 느끼지 못할 때가 많다. 물론 작품의 성향은 달라졌겠지만 습작을 이것저것 한자리에 모아놓았다가 1주일 뒤 아무런 느낌 없이, 때로는 누가 자신의 작품을 보고 가타부타 말 한마디 없이 지나친 것에 대해 자괴감에 사로잡힌 채 뿔뿔이 찾아가는 되풀이 과정 속에서 별다른 매력을 느끼지 못하게 된다. 게다가 진지하게 감상하면서 작가와 작품에 대해 서로의 궁금증을 털어놓거나 평하고 논의하기보다는, 인사치레 하는 데 시간을 다 빼앗겨 간혹 도록으로 감상을 대신하는 경우도 있다. 그래서 전시의 기획의도나 작품의 전모를 읽어내지 못할 때가 많다.

단체전은 친목도모와 창작활동을 겸하는 자리라손 치더라도, 개인전은 시대를 대변하는 작가로서의 치열한 고민과 프로정신이 깃들어야만 그 진가를 느낄 수 있게 된다. 물론 프로정신의 반영은 수준과 격조가 기본이겠지만, 전시를 통해 ‘내가 무엇을 말하고자 하며, 무엇을 보여줄 것인가’에 대한 기획의도가 뚜렷해야 하는 것이다. 그러나 많은 작가들이 지난 개인전 이후부터 일정기간의 터울이 지나면 평소 연습한 이 작품 저 작품을 모아 백화점식 나열을 거듭해오고 있다. 물론 연습삼아 작품하는 경우가 있기 때문에 이런 식의 부지런은 그 같은 마음조차 전혀없는 작가에 비하면 그래도 일정부분 높이 살만한 것이 있다. 다만 문제시되는 것은 이것저것을 모아 작품 수로써 전시공간을 채우는 방식이 반복되면서 전시의 구태를 벗어나지 못하고 있다는 점이다. 그래서 개인전에 가보면 ‘나는 이 서체 저 서체, 이 분야 저 분야 모두 구사하는 작가’라는 식의 양적 나열 이외에는 더 이상의 의미를 부여하기가 어렵다.

개인전이라면 어떠한 주제로 어떠한 메시지를 전달하여 어떠한 감흥과 연상을 갖도록 할 것인가의 고민이 담겨 있어야 한다. 즉, ‘나’라는 트렌드와 ‘서예’라는 상품을 어떻게 각인시켜줄 것인가에 대한 작가의도가 뚜렷하게 반영되어야 한다. ‘이만큼 내 글씨가 달라졌소, 이만큼 내 필력이 늘었소’ 하는 식으로 서예인들에게만 평가받기 위한 소극적 전시회가 아니라, ‘나는 서예를 통해 이런 것을 말하고 싶소, 이런 것을 고민하고 앞으로도 이런 작업을 해나갈 것이오’ 라는 교감의 메세지가 전해져야만 일반관람자들에게도 서예의 각별한 의미를 심어줄 수 있으며, 다시 찾고 싶은 서예전으로 기억될 것이다. 더욱이 유명무실한 평론가의 비평문을 도록에 수록할 바에야 전시의 준비과정을 진솔하게 담아내는 것도 좋은 방법일 것이다.

그룹전, 단체전도 전시 때마다 특별한 주제도 방향성도 없이 이합집산(離合集散)을 반복하는 친목도모격의 한계를 극복해야 한다. 서예가라고 자처하는 이들의 모임이라면 적어도 매년 새로운 주제를 기획하여 화이부동(和而不同)의 하모니를 연출할 때, 비로소 그 모임의 취지와 전시의 효과는 배가될 수 있을 것이다. 그러므로 주제의식과 프로정신이 반영된 서예전시는 전문성을 증대시킬 뿐만 아니라, 여타 장르와 대중들에게 서예가 보다 매력있는 예술로 인식될 수 있는 문화적 기반이 된다.

4. 대중과 소통 부재의 안일한 전시문화

서예전시회는 유독 홍보자료인 광고나 포스터, 초대장 등의 전시제목을 전서나 행초서로써 많이 표기한다. 근자에도 필자는 어떤 일행과 함께 인사동 어느 식당에 갔다가 입구에 붙어있는 모씨의 개인전 포스터를 보았는데, 그 타이틀 또한 전서로 쓰여져 있어 한참을 보고나서야 누구의 전시회인지를 알 수 있었다. 게다가 장소는 예서체로 표기되어 있었고, 포스터 중앙에 위치한 작품도 명제 하나 없이 전서와 행서가 혼용되어 있었다. 전공자인 필자 역시도 간혹 못 읽는 전서나 초서로 타이틀이 쓰여져 있으면 동행하는 비전공자 앞에서 당황스러울 때가 있다. 그럴 때면 스스로의 무지함에 식은땀이 흐르기도 하지만, 반대로 일반인의 입장에서 본다면 도대체 뭐라고 쓰여 있어 누구의 전시회인지 답답하기 그지없다. 이른바 ‘아는 사람만 찾아오라’는 식이다. 한자로 쓰더라도 한글을 곁들여주는 것이 결코 어려운 일이 아닐 텐데 말이다.

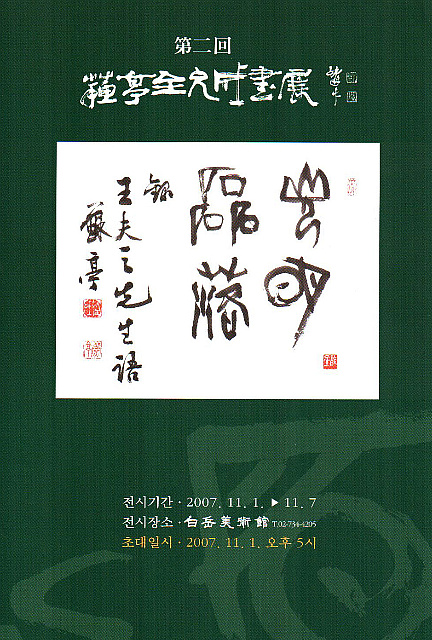

<서예개인전 포스터>

누구의 전시회인지 무슨 내용인지 어디에서 전시를 하는지 일반인이 쉽게 판독할 수 없는 소통부재의 전시홍보 실례

물론 오늘날 한글을 상용화하는 시대이기 때문에 도리어 한자의 필요성을 인식시키기 위해서라도 의도적으로 한자를 많이 사용해야 한다는 생각은 누구나 공감한다. 하지만 아무리 좋은 프로그램에 의한 좋은 작품이 전시되었다고 하더라도 어려운 글씨 때문에 무심결에 지나치고, 설령 찾아주더라도 작품과 관람객의 만남이 원활하게 이루어지지 못한다면 그 전시의 취지와 효과는 반감되고 만다. 특히 한자나 한문을 통한 의사소통이 아예 이루어지지 않고 있는 상황에서 서예전시와 관람객의 향수는 많은 문제점과 한계를 지니고 있다. 즉, 서예작품의 가독여부가 문제된다는 점이다. 서예는 문자의 조형적 아름다움도 감상의 대상이지만, 그것이 지니고 있는 내용의 문학성과 철학성이 함께 가미되었을 때 조형적 아름다움도 배가된다. 일반 관람객은 물론 전문서예가에게도 이런 점에서는 자유로울 수 없다.

그러므로 서예도 이제는 감상자의 눈높이로 다가설 필요가 있다. 즉, 전시장을 찾도록 친절한 안내와 작품에 대한 소개차원의 배려가 있어야 한다. 거리 곳곳의 읽기 힘든 포스터와 현수막은 물론, 작품의 명제를 어려운 한자로만 표기하거나 작품의 원문만 기록해놓아 뭔가 좋은 내용인 듯한데 읽어내지 못하는 답답함을 덜어줘야 한다. 작품 감상에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 유도하려면 작품에 관한 해석과 설명은 기본이어야 한다. 그리고 창작단상과 같은 자세한 안내는 전시장을 한 바퀴 휙 돌고 도망치듯 나가버리는 소통의 부재를 일정부분 해소시킬 수 있을 것이다. 이런 점에서 자기과시차원의 두껍고 값비싼 호화양장 도록을 만드는 데 투자하는 비용을 줄이고, 작품의 내용을 읽고 이해할 수 있는 설명위주의 보급판 도록을 저렴하게 제공하는 방안도 모색할 필요가 있다.

또한 작품을 완성한 후에는 작품과 전시장의 분위기에 맞는 작품표구, 기획의도와 작품성향에 어울리는 도록제작, 전시를 테마여행처럼 유기적인 흐름으로 관람할 수 있는 디스플레이까지 세세한 부분도 대중성을 모색해야 한다. ‘작품만 좋으면 됐지’라는 절름발이식 태도라면 굳이 비싼 돈을 들여 전시회라는 포장까지 할 필요가 없다. ‘전시(展示)’는 문자 그대로 펼쳐 보이기 위한 것이다. 기획에서 진열에 이르는 모두가 전시문화에 포함되는 것이며, 전시장 그 자체가 또 하나의 작품처럼 느껴졌을 때 감흥은 배가될 수 있다. 그러므로 기획 전반에 걸쳐 전문성과 대중성을 발휘할 때 서예전시는 문화적 소통을 진작시킬 수 있을 것이다.

5. 선택과 집중을 통한 이야기꺼리가 있는 서예전

지난 2005년에 개최된 세계서예전북비엔날레 평가토론회를 통해 조민환 교수는 전북비엔날레가 중장기적으로 나아갈 수 있는 방안으로서 ‘선택과 집중’을 논의한 바 있다.6) 조교수는 전북비엔날레가 10년이란 역사와 수준을 겸비했더라도 장기적인 차원에서, 지역잔치로 자칫 전락할 수 있는 문제점과 투명한 작가선정, 행사주제에 맞는 전시회의 예술성*전문성 모색, 친절한 해석과 다양화를 통한 관람객 참여도의 제고방안 등을 제시하고 결론적으로 ‘선택과 집중’이라는 서예전시의 전문성을 권고했다. 이는 전북비엔날레에만 국한된 것은 아니다. 무수히 개최되고 있는 서예전시가 이제는 주제도 방향성도 없는 무목적의 백화점식 나열에서 벗어나 선택과 집중이라는 전문성을 갖추어야 할 때가 왔다고 본다. 그러므로 전문성이 결여된 창작태도, 주제의식이 없고 대중과 소통이 단절된 전시문화 등 전반적인 현실 문제를 해소시키기 위해 선택과 집중은 제고되어야 한다.

특히 오늘날 서예의 전문성과 소통 문제는 서예문화 전반에 걸쳐 해결되어야 하는 절실한 과제로 다가왔다. 전통과 현대와의 소통 및 세대 간의 소통은 물론 서예와 타 장르와의 소통, 서예가 상호간의 소통, 감상자*서예시장*전시공간과의 소통까지 서예문화가 직면하고 있는 소통 문제의 해결에 사활이 달려있다고 해도 과언은 아니다. 이에 서예가들은 이 시대를 살아가는 작가로서 뚜렷한 주제의식을 갖고 이야기꺼리가 있는 전시문화를 형성해나가야 한다. 권위의식을 버리고 대중과의 소통에 적극 참여하는 자세로 탈바꿈해야 한다. 그래야만 서예가 생명력을 지니고 문학적 향수를 자아내며 진한 감동을 줄 수 있을 것이다.

조선조후기의 문예가였던 남공철(南公轍, 1760-1840)은 “오늘날을 살아가면서 문(文)을 배우려고 한다면, 마땅히 오늘날에 쓰이는 것을 구해야 한다. 그러면 오늘날의 도(道)로써 오늘날의 말을 행할 수밖에 없기 때문에 오늘의 실정이 갖추어질 뿐이다. 만약 ‘옛 사람, 옛 사람!’ 하고 소리 지르고 아득히 먼 것에만 힘써서 현실성이 적게 되면, 후세 사람들로 하여금 그 글을 읽게 하더라도 그 사람과 그 세상을 제대로 이해하지 못하게 되니, 이른바 ‘문(文)과 도(道)가 둘이 된다’는 것이 이것이다.”7)라고 하여 도(道)라는 것도 그 시대에 맞게 행해져야 함은 물론, 문장도 당시의 언어로써 그 시대정황을 표현해야 한다고 강조하였다. 비록 문장에 관한 논의이지만 200년 전에 활동했던 선현도 시대정신이 살아있는 문예창작을 추구했음을 상기할 필요가 있다.

이제 21세기 첨단을 살아가는 서예가들은 이 시대가 요구하는 서예가 무엇이며, 이 시대가 요구하는 전시문화가 어떠한 것인지를 심각하게 고민해야 한다. 서예문화의 전문성을 어떻게 고취시킬 것이며, 대중과의 소통을 어떻게 구현할 것인가를 구체적으로 모색해야 한다. 법고의 중요성은 십분 강조해도 지나치지 않지만, 니고(泥古)의 고루한 습성과 권위의식은 시대정신이 결여된 병폐임을 인식해야 한다. 내가 살아가고 있는 지금 바로 여기의 서예를 어떻게 재창조해 낼 것이며, 대중과의 상호 불통적(不通的) 전시문화를 어떻게 극복해 나갈 것인가에 대한 자성과 고민이 필요한 때임을 자각해야 할 것이다.

2007.12.20 발간 / <서예비평1> 게재

1) 南公轍,『金陵集』卷13,「崔七七傳」, 韓國文集叢刊272, 民族文化推進會, 2001, p.250. “七七飮酒, 常一日五六升, 市中諸沽兒携壺至, 七七輒傾其家書卷紙幣, 盡與取之. 貲益窘, 遂客遊西京萊府賣畵, 二府人持綾綃踵門者相續. 人有求爲山水, 畵山不畵水, 人怪詰之, 七七擲筆起曰, 唉紙以外皆水也. 畵得意而得錢少, 則七七輒怒罵裂其幅不留. 或不得意而過輸其直, 則呵呵笑, 拳其人, 還負出門, 復指而笑, 彼竪子不知價. 於是自號毫生子.”

2) 李奎象,「幷世才彦錄․書家錄」,『18세기 조선인물지』, 민족문학사연구소 한문분과 옮김, 창작과비평사, 1997, p.276, 재인용. “當白下筆之行世, 士大夫閭巷鄕曲人, 無不靡然景從, 名曰時體. 場屋筆, 非此體, 無以自立, 於是遺黃兩經價重於一國.”

3)『弘齋全書』卷163,「日得錄․文學」. “我朝名書, 當以安平爲第一, 而以狼尾筆, 書白硾紙, 韓濩獨得其妙. 故東國之學操筆者, 皆不出匪懈石峯門戶. 自故判書尹淳之出, 擧一世靡然從之, 書道一大變, 而眞氣索然, 漸啓枯澁之病. 今欲回淳返樸, 宜自爾等先習爲蜀體.”

4)『論語』,「爲政篇」11章. “子曰溫故而知新, 可以爲師矣.”

5) 朴趾源,『燕巖集』卷1,「煙湘閣選本․楚亭集序」, 韓國文集叢刊252, 民族文化推進會, 2000, p.14. “苟能法古而知變, 創新而能典, 今之文, 猶古之文也.”

6) 조민환,「2005세계서예전북비엔날레 평가토론회」, 세계서예전북비엔날레 조직위원회, 2005, pp.40-44 참조.