一. 서예 형식의 獨立性

작품 속에 간직된 일체의 미는 공중에 매달려 있는 것이 아니고, 그것들은 모두 작품의 형식 중에 덧붙여서 있다. 요즈음 사람들이 즐겨하는 “創新”은 철학적 사고에서 머물러서는 아니 되며, 그 근본 문제는 관념이 더 새로워진 뒤의 형식적 創新이다.

서예 형식은 이 부문의 예술이 본래부터 지니고 있는 본질 요소로, 그것은 자체의 여러 예술 특징이외에, 심각한 역사적․정신적 요소를 포함하고 있기 때문에, 우리들은 그것을 “有意味的 形式”이라 칭한다. 그것은 문학, 철학, 자연과학, 기타 예술과 똑같은 가치가 있으며, 보여지는 美는 기타의 어떤 예술로도 대체할 수 없으므로 “더욱 높은 현실성적 환각물”이라 칭함을 받는다. 예술에서 형식은 존재의 의의를 준다. 感性이 모두 형식에 의해서 깊이 스며들 때, 의의는 모두 感性가운데에 나타난다. 따라서 二重의 內在性을 나타낸다. 형식은 감성에 내재되어 있고, 의의는 형식에 내재되어 있다. 그것은 인류의 지혜와 감정을 충분히 간직하고 있으며, 아울러 은유되고 상징되는 의미가 숨겨져 있다.

한 작품의 가치는, 결코 그 문자 내용에 의해 결정되지 않고, 더욱 글씨를 쓴 사람의 신분에 의해 결정되지 않는다. 역사상 千秋에 현저하게 나타난 書壇의 거장은, 사람들에게 새로운 예술형식을 보여주어, 서예사에서 훌륭한 영예를 향유하지 않은 적이 없다. 새로운 形式의 탐색은 어떤 서예가라도 종신토록 힘써 열심히 구해야 하는 目標와 根源이다. 예술의 발전은 바로 끊임없는 새로운 형식을 창조하는 과정이다. 어떤 의의상에서 볼때, 形式은 곧 인류 창조의 精華와 本質이고, 내용은 그것의 도움을 받아 표현되고 구체적으로 나타난다. 내용은 단지 형식의 부속물이라 말할 수 있다. 우리들의 임무는 모든 위치에서 본디대로 되는 것이며, 아울러 서예 형식의 비밀의 큰 문을 끊임없이 두드려야 한다.

二. 서예 形式美의 기본 규율

서예는 두 가지 규율의 공간 범위 내에서, 사물 내부 규율의 함축성있고 여유있는 미를 반영한다. 이 규율은 곧 대립․통일이다. 서예미가 구성되는 가장 기본이 되는 요소는 章法, 結體, 用筆, 用墨美이다. 이들 원소는 모두 이 규율로 충만해 있다.

章法 : 白과黑, 虛와實, 疏와密, 連과斷, 縱과橫, 正과偏, 主와次, 滿과松.

用筆 : 疾과澁, 提와按, 輕과重, 起와伏, 抑과揚, 藏과露, 中과側, 遲과速, 上과下,左와右, 放과

收, 轉과折, 硬과軟, 行과留, 鬱과暢.

筆劃 : 方과圓, 粗와細, 趯과啄, 伸과縮, 連과斷.

結體 : 違와和, 正과斜, 疏와密, 增과減, 向과背, 松과緊, 平과險, 避와就.

用墨 : 濃과淡, 乾과濕, 蒼과潤, 沈과浮, 漲과收 등등

이 일체는 모두 사물 운동의 규율을 반영한다. 경험이 있는 서예가는 이 일체를 잘 통일해 내서, 자신의 작품 속에 녹여 응결시킨다. 그들은 형식미의 오묘한 비밀인 대립과 화해, 相反과 相成을 파악할 것이다. 이것은 우리들을 위해 서예 형식미의 규율을 벗겨서 큰 문을 열게해 준다. 만약 장법을 “宏觀”에 비유하여 말하면, 글자의 결체는 “中觀”이라 부르고, 필획은 바로 “微觀”이다. 微觀에서 宏觀에 이르면, 辯證의 깊은 哲理가 충만하지 않는 것이 없다.

이상의 몇 종의 형식 요소에 대해서 간단히 서술해 보자:

(一) 章法

장법에서 가장 중요한 미학 원칙은 包世臣이 제기한 “計白當黑”이다. 소위 “白”은 결코 아무것도 없는 것이 아니라, 장법의 空靈과 더욱 깊은 意境이 나타나는 곳이다. 그것은 “黑”과 서로 배합되어, 흑과 백의 대비 중에서 서예 특유의 單純, 明淨과 曠遠의 美가 나타나며, 아울러 虛實, 疏密, 主次之意가 포함된다. 창작 중 黑은 白을 統帥하고, 또 白은 黑을 통수하기 때문에, 곧 行筆중 눈은 오직 空白의 곳을 주시해야 한다.

우리들은 감상 중에 어떤 작품은 하늘에 별이 가득하여 별이 떨어지는 것 같은 착각을 느낄 수 있고 : 어떤 것은 평평하게 잘 정리된 쪽에 치우쳐, 평평함이 실로 기이함을 느낄 수 있다 : 어떤 것은 전반적으로 포진되어 큰 덩어리로 落墨을 하고 : 어떤 것은 즉 白으로써 주를 삼아, 字와 行間거리가 다 여유 있어 평온함을 본다. 요컨데 장법은 千變萬化하고, 神奇莫測함 때문에 비로소 사람들에게 끊임없는 새로운 자극을 준다.

장법의 형식은 매우 많다. 일반적으로 늘 볼 수 있는 것에는 中堂, 條幅, 對聯, 斗方, 條屛, 扇面, 冊頁, 書札, 碑銘, 閣帖, 刻字, 摩崖 등이 있다. 각각의 형식은 또① 竪成行, 橫有列(세로로 행을 이루고, 횡으로 열이 있다) ② 有行, 無列 ③ 無行, 無列 ④ 少字 ⑤ 自由處理 등과 같은 千變萬化의 처리 방법이 있다. 각각의 장법은 모두 하나의 소우주이며, 우리들에게 그 특유의 미를 펼쳐 보인다.

(二) 結體, 點劃

章法美가 있더라도, 결체가 좋지 않으면 좋은 작품을 쓰기가 어렵다. 때문에 예전부터 결체와 용필을 서예 기교중 가장 중요한 요소로 삼았다. 그 정묘한 점은 각 글자 모두가 응당히 따르는 하나의 규율은 違와 和이다. “違”는 곧 變化이고, “和”는 統一이며, 뒤섞인 복잡한 결체 변화 가운데 전체의 통일을 얻는 것이 필요하다.

대체적으로 말한다면, 行, 草書 중에 “違”의 성분이 매우 많고, 楷, 隸, 篆書 중에 “和”의 성분이 상대적으로 매우 많다. 그러나 특수한 상황인 현대에 이미 어떤 이는 篆隸를 草法으로 써서 抒情의 표현을 강조하여, “和”의 성분이 크게 감소되어 시대적 특색을 상당히 갖추고 있다.

(三) 用筆

서예는 유연한 毛筆을 통해 강건하고 변화가 있는 선조를 써야하기 때문에, 用筆을 이해하는 것은 지극히 중요한 관건이다. 용필의 기본은 提按, 轉折의 관계이다. 어떤 筆劃은 提按중에 轉을 움직여 필획의 형상이 형성된다. 아울러 “骨力”, “豊筋”으로써 꿰뚫고, “力透紙背”, “入木三分(필력의 셈)”을 구하여, 율동의 운율감이 나타나게 하려면, 반드시 오랫동안 엄격한 훈련을 통해야만 비로소 이러한 효과에 도달할 수 있다. 예전부터 서예가는 用筆을 서예의 명맥이 있는 곳으로 보았고, 아울러 서예 선조미에 도달하기 위해 힘껏 구해야 하는 三大 원칙은 力量感, 立體感, 韻律感이다.

서예 가운데 하나의 선조에 대체적으로 포함된 용필 기교는 두 가지 방면으로 ①中鋒과 側鋒 ②藏鋒과 露鋒이 있다. 이것은 상호 보완적이다. 중봉이 물론 중요하지만, 외곬의 중봉은 선조가 비록 厚하나 도리어 변화가 결핍되기 때문에, 藏鋒으로 入筆하고, 中鋒으로 運筆하는 원칙 하에서, 일부분의 側鋒과 露鋒이 필요하다. “以側取勢”는 예전부터 서예가들이 결론지은 중요한 경험으로, 우리들이 감상할 때 빈틈없이 이 점을 파악한다면, 한층 더 用筆美를 체득할 수 있을 것이다.

(四) 用墨

用墨(물의 사용까지 포괄하여)은 서예술 형식 중 중요한 과제로, 肉은 墨에서 일어나고 血은 물에서 생겨나는데, 묵색의 변화․배합․용필의 효과가 없으면 달성하기 어렵다. 글자에 血肉이 결핍되면 生命이 없게 된다. 包世臣의 “書法, 字法은 筆이 기본이 되어, 墨에서 이루어지기 때문에, 墨法은 서예의 가장 큰 관건이다”와 孫過庭의 “帶燥方潤, 將濃遂枯”에서 用墨의 관건을 지적한 점은 당연하다. “燥潤”, “濃枯”는 모순의 법칙이다.

用墨은 너무 말라서는 안된다. 乾筆이 많으면 燥하다. 또 수분이 너무 많아서도 안된다. 濕한 정도가 너무 크면 또 精神이 나타나지 않는다. 설사 많은 세월이 지난다 해도 마치 방금 쓴 것처럼 보일 때, 精氣神采는 소멸되지 않는다. 用墨을 잘하지 못하는 사람은 濃하면 枯하기 쉽고, 淡하면 薄에 가까워, 수년이 지나지 않아 이미 헐어서 生氣가 없다.

墨은 대체로 焦, 濃, 重, 淡, 輕 五色으로 나누지만, 큰 차이가 있다고 주장하지 않는 것은 그렇게 하면 쉽게 法度를 넘기 때문이며, 마땅히 변화가 크지 않은 묵색같은 데에서, 사람으로 하여금 지극히 풍부한 변화를 느끼도록 써야한다. 그리고, “潤”의 특징을 유지하는 것도 매우 어렵지만, 실천 중에 부단히 탐색해야 한다.

이상 요소의 합리적인 처리는 작품에 空間的 結句美와 時間的 結句美를 구비해야 하며, 전자는 靜하고 후자는 動하여 動․靜이 더불어 화해․통일되어 美가 생기게 된다. 서예술의 추구과정은 즉― 형식 기교를 끊임없이 탐색하는 과정으로, 서예 작품의 創造性과 人類審美․想象功能이 서로 의기상 통할 때, 비로소 감상자의 끊임없이 새로움을 구하려는 본능을 만족시킨다.

三 . 度에 관한 파악

서예 가운데는 모순이 충만해 있어, 형식에서 뿐만 아니라, 모든 의미상에서도 대립과 통일이 충만해 있다. 어떠한 통일일까 ? 이것은 “度”의 문제에 관련된다. 물은 100도 이상에서 기체가 되고, 영하 4도에서 얼음의 결정이 된다. 때문에 물의 ‘度’의 초과나 부족은 모두 성질의 변화를 가져온다. 예술에서 매우 세밀한 점의 파악도 똑같은 도리이다.

“度” 자체는 사물의 발전 규율, 우주운동 규율, 예술 창작 규율, 예술 감상 규율을 정확히 이끌어낸다. 서예상의 각종 형식의 표현과 風格․意境․氣韻과의 모순 통일의 파악은 서예 창작과 감상에 모두 중요한 의의가 있다. 옛사람의 서예의 ”度“에 관해서 정확하게 파악한 논술은 매우 풍부하다. 여기에 한두 가지의 기록을 살펴보기로 하자.

“점을 짧게 당겨내면 法은 부은 것처럼 한 덩어리가 되고, 점을 길게 당겨내면 法은 얼음이 녹아 흐르는 것처럼 떨어진다. 획이 급하면 勢는 가로로 눞고, 획이 드문드문하면 字形은 물이 넘쳐흐르는 것 같다 ; 구애되면 勢는 부족하고, 제멋대로 하면 勢는 부족하다 : 純骨은 아름다움이 없고, 純肉은 힘이 없다. 먹이 작으면 뜨면서 매끄럽지 않고, 먹이 많으면 투박하고 둔하다” - 蕭衍 <答陶隱居論書> -

“오른쪽 어깨는 돌려 펼치고, 왼쪽 발은 길게 펼치고, 많으면 감소시키고, 드물면 계속 보충한다.․․․․․․․․側으로 기울어짐을 반영하고, 기울어짐에 구부러짐을 덧붙여 한 글자에 깊은 情이 있으면, 功은 盈虛를 얻음으로써 行을 이어서 통일되어 보이고, 妙는 서로 起復으로 이어져 있다” - 釋智果 <心成頌> -

項穆의 <書法雅言>에 있는 “度”에 대한 매우 精采한 논술을 보면:

“서예가라 칭하는 자에게 두 가지 병폐가 있다 : 험함을 찾는 이는 매번 秦, 漢에서 감추어진 것을 찾고, 우물에 앉아 참견하고 엿보는 무리들은, 항상 宋, 元에서 방식을 취한다. 너무 지나쳐 미치지 못하여, 균형을 잃게 되었다. 대개 옛사람에 미치지 못하는 자들은 매번 지금은 곱고 옛 것은 質朴하다고 말한다. 書의 노예로써 비난을 일삼는 사람은, 스스로 자신이 멋대로 일가를 이루었다고 칭한다. 古法을 배우지 않은 사람은 고려하지 않는 무리이고, 上古를 한결 같이 고집하는 사람이 어찌 周의 선비와 같다고 하겠는가 ?․․․․․․․史, 李, 蔡, 杜 모두 書의 祖宗이지만, 오직 右軍을 書의 正鵠으로 삼는다. 그 시대의 묘를 깨닫지 못하고 옛것을 고집하는 무리들을 어찌할 것인가? 한결 같이 일획을 지나치게 길게 하고, 한 波를 일부러 크게 하고 質朴한 風을 숭상한다고 허풍을 떠는 것이다”

三代後의 賢人과 兩晋前의 哲人들이, 오히려 너무 소박했던 의미를 어찌 알겠는가? 宣巠의 “ 文質彬彬, 然後君子”와 孫過庭의 “古不乖時, 今不同弊”를 자세히 살펴보면 세월과 더불어 변화되어 오면서, 법칙은 마음을 따라 中和된 것이다. 장법, 결체, 용필, 용묵 등의 대립 요소는 “中和”를 통하여, 더불어 조화롭게 통일되어, 많은 종류의 단계와 심리각도를 나타내어, 법도를 벗어나지 않는 美이다. 이 “법도”는 서예에서 약속으로 이루어진 대중적인 규범이다; 용필은 솔직해야지 꾸며서는 안되고, 머물러야지 막혀서는 안된다; 용묵은 潤해야지 濕해서는 안되며, 乾해야지 燥해서는 안된다; 결체는 滿해야지 漲해서는 안되며, 拙해야지 呆(어리석다)해서는 안된다; 장법은 實해야지 悶해서는 안되며, 連해야지 串해서는 안된다. 수많은 서예가가 이 도리를 깊이 익숙하게 알고, 물의 특징을 유지하는 極致는 사람들에게 강렬한 예술 감염력을 주며, 이 “率, 留, 潤, 乾, 滿, 拙, 實, 連”은 이미 법도 안에 있으며, 또 서예의 예술 수단을 충분히 발휘하였다. 그것들은 “草, 滯, 濕, 燥, 漲, 獃, 悶, 串”과 겨우 종이 한 장의 차이로, 그 차이는 극히 미묘하여, 만약 주의하지 않으면 잃는 것은 千里이다.

項穆은 王羲之를 유일한 “度”로 삼고, 古今往來의 수많은 저명한 서예가가 말한 법은 상당히 잘못된 것이라고 부정하였다. 그는 오직 “度”를 그와 같은 한 점의 중간(물의 50도에 해당되는)에 한정하고, 높은 한 점과 낮은 한 점은 곧 “過”라고 배척하였다. 그는 서예술미의 범위를 너무 작게 구획을 지었다. 만일 그가 말한 법을 따라, 이천년 래의 사람들 모두가 왕희지를 써서 얻었다면, 이것은 서예술 발전의 규율에 부합되지 않는 것이다. “度”는 서예에 대해서 확실히 매우 광범위하여, 어떠한 서체와 풍격도 오직 “度”에 부합할 때 모두 존재가 인정된다. 일단 서예로 조성된 “文字畵”는 감염력이 매우 강하지만 그것은 다른 종류의 예술이지 이미 서예에 속하지 않는다. 예전부터 그러한 “象形書”, “鳥虫書”, “龍蛇書”,“ 蝌蚪文” 등 五花八門은, 서예술에서 도태되었다는 것이 증명되었다.

“度”는 고정 불변한 것이 아니라 시대의 발전과 변화에 따른다. 예전의 度를 뛰어넘어 새로운 “중간실마리”를 생산하여 또 새로운 “度”에 이르게 된다. 包世臣은 <藝舟雙楫>에서 말하길 :“ ․․․․․ 少師는 곧 그 度와 用을 반대하여, 산을 옮기는 것 같이 用이 성급하고 맹렬하다. 서예는 당에 이르러 궤이한 것이 아니라 軟媚하였다. 진실로 융통성이 없이 미치고, 외고집으로 미쳐 배운 바를 쓰는 사람은, 中行에 어긋나지 않는 歸固를 하지 않으면 안된다” 이것이 서예의 실천에서 “度”를 극복하는 가장 좋은 범례이다. 서예 중의 “度”를 정확히 파악하는 것은, 서예의 창작과 감상에 대해서 상당히 큰 작용을 일으킨다.

第八章 각종 書體의 鑑賞

一. 篆書 鑑賞

서예술의 근원 및 존재의 기초가 되는 것은 문자이다. 우리들이 서예미를 탐색할 때, 응당 가장 오래된 문자로부터 생각해야 한다. 문자가 나타난 연대에 관하여, 전문가들은 끊임없이 논쟁하였다. 최근에 고고학으로 인하여, 河南 淮陽에서 출토된 甲骨片에 새겨진 劃과 符號는 이미 八千年의 역사가 있었으며, 그것은 아마도 선인들이 사상을 교류한 가장 원시적인 문자 부호일 것이다. 통상적으로 인정한 三千年前의 甲骨文보다 五千年이 빠른 것이다.

여기에서 문자의 기원, 造字 방법에 대한 재론과 駱賓基가 金文이 甲骨文보다 이르다고 고증한 성과를 잠시 한쪽으로 놓으면, 그것은 문자학의 일이다. 통속적으로 이루어진 약정을 따라, 甲骨, 金文, 石鼓文 및 小篆 모두를 篆書로 분류한다. 이것은 아마 감상자에게 명확한 인상을 줄 것이다. 篆書는 이미 완전히 원숙한 문자로, 서예술 중 독특한 古典美, 不規則美, 曲意美, 中和美, 幾何美를 갖추고 있으며, 각체와 각 종류의 風格에는 모두 다른 偏重과 표현이 있다.

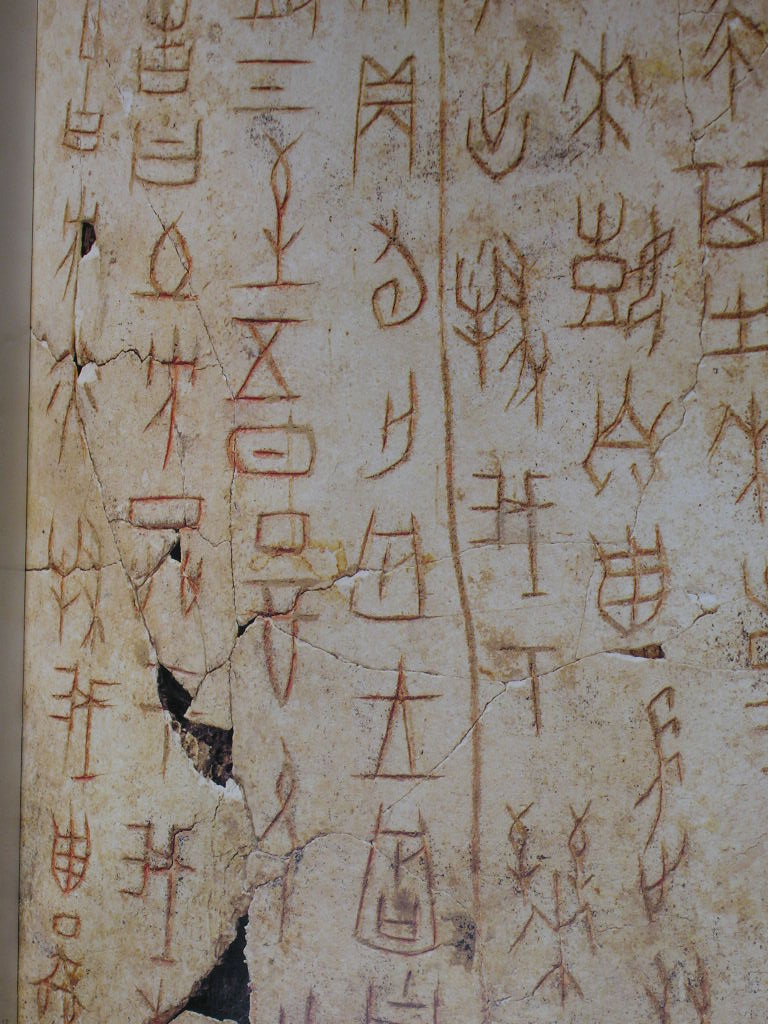

(一) 甲骨文

殷代 사람들이 甲骨에 문자를 새긴 것은 목적이 占卜활동에 있었으며, 淸末에 이르러서야 비로소 발견되어 연구를 통해 이것은 가장 오래된 계통적이고 원숙한 문자라는 것을 알게 되었다. 이미 발견된 4500여 개의 단어 중에서, 이미 2000여 자가 판독되었으나, 그 중에서 공식적으로 인정된 것은 겨우 1000여개 뿐이다.

郭末若은 <殷契萃編> 自序중에서 “甲骨文字는 龜骨에 契하였으며, 그 契의 精과 字의 美는, 수천 년 뒤 사람들의 정신으로 하여금 ․․․․․․,行의 疏密, 字의 結构, 回環의 對應, 질서 정연함,․․․․․․,契文이 실로 一代의 서예로 세상에 존재함을 충분히 알겠다.”고 말한 것처럼, 그것은 이미 章法, 結體, 用筆의 三要素(대부분은 契刻이고, 小量의 墨書)를 구비하였다. 章法은 下行으로 되어 있고, 서예의 체재는 定式이 없으며, 가지런하지 않고, 刀를 쓰는데 줄곧 왔다갔다하여(直來直去), 先民들의 신에 대한 숭배 가운데 독특하게 구비된 거칠고 자유로운 의식을 표현한 그것의 간략한 형식과 우리들 심미의식에는 차이가 너무 커서, 사람들에게 거리감이 있다. 그러나 그 모양의 아름답고, 건실한 결체의 기교는 도리어 우리들에게 美의 여유 있는 상상을 준다. 우리들이 甲骨原片과 <甲骨文全編>을 조사하여 볼 때, 우리들의 마음은 그것에 의해서 끌리고, 아주 먼 옛 사회에서 잠겨 노니는 그런 신비한 기분을 느낀다. 흡사 先民들의 열광하는 기도와 전쟁터에서 말을 몰아가는 소리를 듣고, 돌창과 원시적인 들에서 피의 흔적을 보는 것 같은 느낌은, 일종의 潛在意識의 나타남과 理性의 부르짖음이다. 그러나 우리들에게 진정으로 보여 지는 혜택은 그 신기한 색채가 빛나는 십만 조각의 갑골문 작품에 있는 예술의 정신이다.

鄧以蟄은 그 美의 성질을 논술할 때 “甲骨文字는 그것이 서예인지, 순수한 부호인지, 지금 억지로 말하기는 어렵지만, 글씨 전체를 논할 때, 한편으로 순수한 橫․竪․轉․折의필

획으로 조성되어, 후대 해서의 ‘永字八法’과 비교해 본다면, 번잡한 筆의 배합이 없다. 다른 한편으로는 竪, 橫, 轉, 折에는 도리어 結构의 意가 있고, 行의 움직임에는 左行과 右行의 구분, 또 上下의 字가 連貫되어 있으며, 그 筆劃에서 增減의 정연한 모양은 후대의 行草書와 같다.懸針垂韭의 筆致, 橫直轉折, 按排緊湊, 四方三角 등의 配合, 空白, 疏密의 調和등 일단의 문자가 전편의 美觀을 주는 것은, 意境에서 오지 않은 것이 없고, 당시 서예가들이 精心하게 편찬하였음을 알 수 있다”라 한 것은 확실한 이론이다.

근 몇 십년동안 이 筆意에 의지하여 작품을 써서, 그 정수를 얻은 사람은 소수로서, 원래의 甲骨文字와 대조하여 감상해 보면, 그 取意의 정묘함을 볼 수 있다. 옛 문자가 현대서예로 변화된 點鐵成金은, 審美의 현대화 과정이다. 사람들이 고대의 신기한 예술 세계에 정신없이 열중하여, 그것들을 자기의 예술 언어로 변화시키는 것은, 서예술 세계로 통하는 유일한 길을 잃지 않은 것이다.

(二) 金文

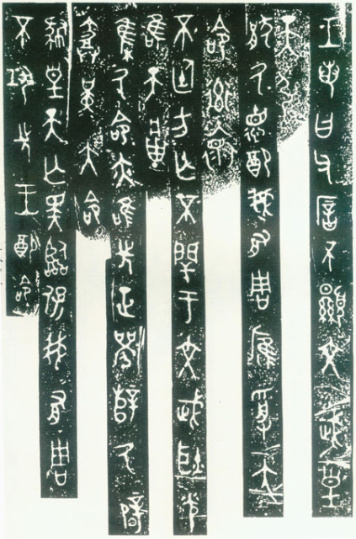

고고학의 출현은 한차례 고대 문자를 생산했던 시대를 전제하지 않고, 金文이 나타난 가장 빠른 연대를 확실히 하기는 매우 어렵다. 그러나 “靑銅器時代”의 商周가 金文의 가장 성숙한 시기라는 것은 의심할 여지가 없다. 金文은 銅器위에 주조한 銘文으로, 가장 중요한 것은 康王 시기의 <大盂鼎>, 中晩기의 <散氏盤>, 宣王때의 < 毛公鼎>으로, 그것들은 각각 다른 특색으로 서예사에서 풍부한 碑로 인정되었다

宗白華는 “서예 부문의 장법, 布白의 美를 찾으려면, 맨 먼저 銅器의 銘文으로부터 착수해야 한다. 왜냐하면 그것들은 자연계의 가장 깊고 오묘한 형식의 비밀을 획득하였기 때문이다”라고 하였다. 銘文은 器物形狀, 用途의 제한을 받기 때문에 그 위치, 방향, 行列 등의 요구에 알맞게, 여러 종류의 다양한 형식, 정연하지 못한 제멋대로의 모서리, 신이 나서 주위를 훑어보는 것 같은 생기 있는 자태 등의 銘文 章法을 생산하였으며, 또한 후세 서예술의 각종 장법 형식의 기원이 되었다.

金文의 結體는 곧고 엄숙하며 힘이 있고, 웅장하고 강하며, 엄숙하면서도 온화하고, 빈틈이 없이 무성한 기운이 있다; 용필의 전기에는 方이 많고, 중기에는 점차 圓轉勁健하였으며, 후기에는 솜씨가 온건하고 뛰어나게 아름다워, 커다란 변혁의 도래를 예시하고 있다.

후대의 서예가가 金文을 열심히 공부하여, 그 意를 얻은 사람이 많지 않고, 대개 板刻에 用筆하거나, 생기 없는 字形을 묘사하였다. 현재 한 무리의 청년 서예가들이 출현하여, 자못 그 神采, 意趣, 용필의 억셈, 대담한 변형을 납득할 수 있게 되었고, 문자 역시 연구하여 金文의 美의 특징을 재현하였을 뿐만 아니라, 또한 時代 특징과 결합시켜, 새로운 意를 부여하였다. 美는 변동 발전하는 관념이며, 전통과 떨어져서 行하지 않고, 전통을 고수하면서 行하지 않는다. 그것은 역사의 괘도를 따라 움직이는 가운데, 존재와 발전을 얻는다.

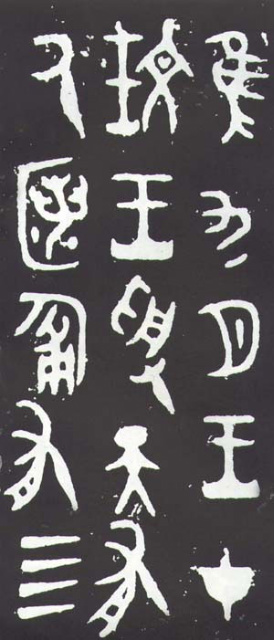

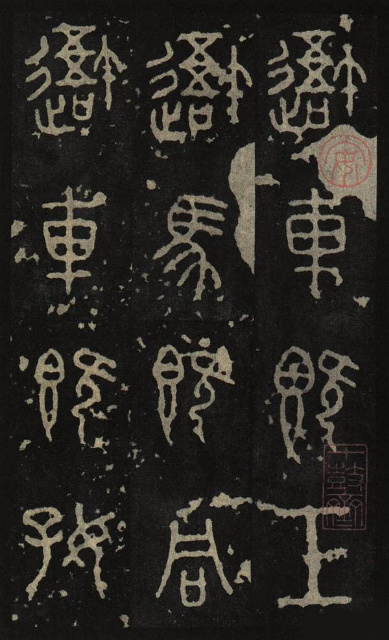

(三) 石鼓文

춘추전국 시대는 동요하던 시기이나, 문자는 도리어 規範化, 整齊化되어 갔다. 이 시기의 대표작은 秦의 <石鼓文>이다. 모두 10件의 石鼓를 얻어, 700여개의 문자가 十首의 四言詩에 나누어 기록되어 있다.

石鼓文字는 字가 커서 寸에 가득차고, 起, 收, 轉은 다 圓筆로 되었으며, 굵기의 기본이 일치하며 힘차게 뻗어있다; 結體는 단정하고 엄숙하며, 모양을 감싸는 포용력이 있는 것은 金文이 小篆으로 진행되는 과도기의 서체로써, 서예사에서의 지위가 심히 높다. 隋, 唐사이에 陜西 鳳翔 출토 이후에, 어떤 사람도 그것을 익혀 뒤를 잇지 못하였고, 碑學이 흥성한 淸代도 石鼓의 기운이 나타나지 않았으나, 淸末에 이르러 吳昌碩이 나타나 비로소 石鼓文이 다시 태어남을 얻게 되었다. 그는 石鼓를 쓸 때, 草書의 意를 넣어 집중해서 단련하여, 氣槪가 넓고 커서, 서예술미를 새로운 위치로 올려놓았으며, 서예사에서 그 와 어깨를 견줄만한 이가 나타나지 않았다. 우리들이 다시 그를 배운다면 잘하는 것인가? 잘못하는 것인가? 그 대답은 부정적이다.

어떤 작품을 감상할 때, 모두 그 가운데에서 규율을 찾아야 하며, 名作 가운데 깊이 심취해야 하고, 또 그 역사의 위치에 서 있어야 하며, 역사를 심미있게 보는 안목을 발전시킴으로써, 그것을 초월해야 한다.

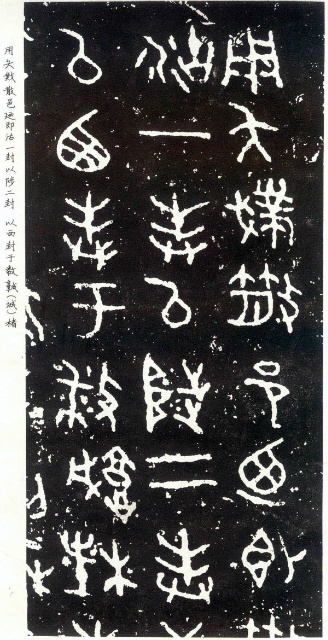

(四) 小篆

秦始皇이 度量衡을 통일한 것 같이, 小篆은 秦代에 李斯가 규범화된 字體를 제정하여 전란 후에 각 제후국의 다른 문자를 통일한 것이다. 진시황이 여러 차례의 出巡에 모두 이 문자로써 碑에 새겼으며, 失傳한 것 외에, <泰山刻石>은 지금 겨우 十字가 있으며, <琅琊臺刻石>도 매우 심하게 돌의 무늬가 파손되었다. 다른 것은 모두 翻刻이라 근거로 삼기에는 부족하다,

小篆은 극히 규범적이고 長方, 上密下疏, 橫平竪直, 筆劃이 동일하여, 玉젓가락 같이 풍격이 典雅하고 圓潤하다. 후대에 小篆을 쓴 사람이 매우 많아 李陽冰, 錢坫, 楊沂孫 모두 大家라 칭할 수 있다.

그 意味, 內蘊을 깊이 표현해낸 것은 淸의 鄧石如이며, 서예사에서 한 획을 긋는 時代의 인물이다. 그는 수많은 名碑의 특징을 잘 소화하여, 새로운 필법으로 篆을 써서 천여년 동안 필에 생기가 없는 “玉箸體”의 영향을 깨끗이 씻어, 篆書를 하나의 새로운 역사 시기에 들어오게 한 것은 질적인 비약이다. 현대인이 小篆에서 새로운 意境을 나타내는 사람들이 눈에 띄지 않는 것은 아니다. 비록 커다란 結體에 큰 변화는 없을지라도, 용필 상에 新意(草書나 隸書의 필법으로 그것을 쓰는 것 같이)를 부여하여, 확실히 사람들로 하여금 이목을 아주 새롭게 한다.

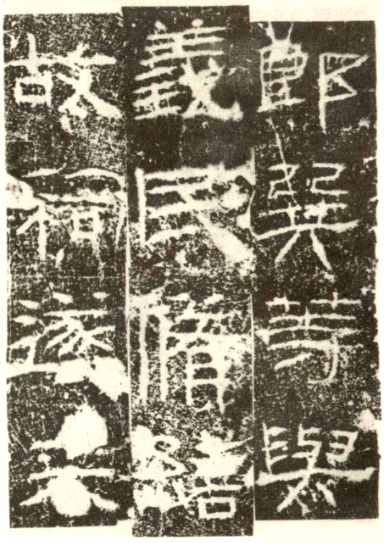

二. 隸書 鑑賞

隸書는 篆書의 규범을 이어받아 아래로 草書와 楷書의 새로운 體를 연 것은, 漢字의 변화 발전 중에 일대의 혁명이었고, 서예가 철저하게 象形의 요소를 이탈하여, 추상의 예술 부호로 변해가는 발단이 되었다. 그것은 篆書의 繁雜한 것을 簡單하게 하고, 용필을 圓에서 方한 것으로 하여, 이로부터 한자의 結體 기본이 확정되어, 筆法도 기본이 完備되었다.

隸書의 가장 우수한 작품은 漢代에 있다. 西漢에서 전해지는 實物은 많지 않고, 중요한 碑刻은 東漢에 있으며, 漢이후 淸初에 이르러, 예서는 이미 퇴화하여 末路에 이르러 다시는 보고 감상할만한 것이 없다. 대체적으로 심미 각도에서 東漢의 중요한 예서를 여섯가지로 크게 분류할 수 있다

(一) 工穩端壓類 : <華山廟碑>, <禮器碑>, <史晨碑>,<乙瑛碑>, <張景碑> 等

(二) 秀麗飄逸類 : <曹全碑>, <孔宙碑>, <劉熊碑>,<趙寬碑>, <漢簡> 等

(三) 方勁古朴類 : <張遷碑>, <鮮于璜碑>, <西狹頌>,<校官碑> 等

(四) 寬博厚重類 : <衡方碑>, <魯峻碑>,<封龍山頌碑> 等

(五) 雄放恣肆類 : <石門頌>, <楊淮表記>, <夏承碑> 等

(六) 古拙雄渾類 : <開通褒斜道刻石>, <裴岑紀功碑>,<郙閣頌> 等

漢隸는 그 풍격의 종류가 매우 많아, 格調가 높고 속세에 물들지 않음이 漢代에 형성된 것은, 美의 집중적인 나타남이며, 美의 경쟁이다.<封龍山頌>

漢에서 淸初까지 예서는 하나의 佳作도 없었고, 淸代 碑學이 크게 번성하면서 鄭簠, 金農, 鄧石如, 伊秉綬, 陳鴻壽, 何紹基 등 隸書 大家가 나타났다. 현재의 예서는 이전과 같이 크게 邁進하여, 면목이 다양하고, 기교가 깊이 통달되어, 크게 淸代의 勢를 초월함이 있다.

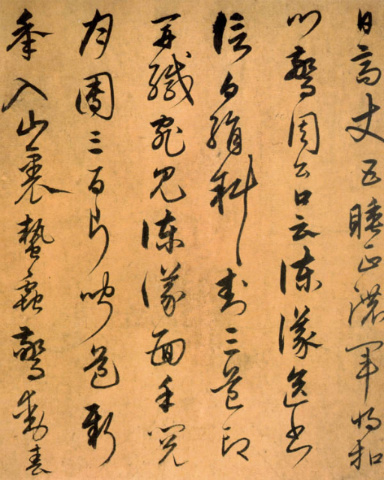

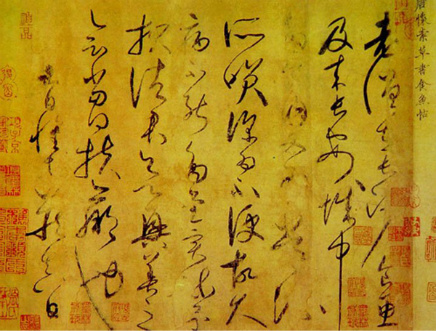

三. 草書 鑑賞

草書는 漢代 隸書를 따르는 중에 단독으로 나타나, “章草”라 칭하였으며, 뒤에 今草(小草), 狂草(大草)가 나타난 것은, 곧 隸, 楷書의 流動化이다. 서예 감상 자체의 어려움이 비교적 크지만, 草書 감상은 곧 어려움 위에 어려움을 더하는 것이다. 孫過庭의 “眞以點劃爲形質, 使轉爲情性; 草以點劃爲情性, 使轉爲形質”라한 논리는 매우 중요하다. “形質”은 곧 筆劃으로 인해 조성된 外在의 표현 형상이다; “情性”은 서예의 性格, 情趣 등이 된다.

草書의 실재적 형체의 표현은 轉의 사용에 의지해야 한다 : 個性, 情調의 표현은 點劃의 도움을 받아야 한다. 어떤 사람은 功을 이루는 데 초조하여, 노력은 적고, 내용이 충실하지 않아, 오직 외곬으로 轉을 사용하는데 불과하여, 결과도 오직 아무것도 남지 않는 筆의 길만 있을 뿐으로, 이러한 것이 바로 情性을 잃어버린 것이다. 초서를 처음 배우는 사람은, 초서를 감상하는데 어느 곳을 따라 착수해야할지 알지 못하고, 그것들의 상호 연결, 혹은 飛白을 보고서 좋다고 간주하는 것은, 결과적으로 단지 병폐를 배우는 것일 뿐이다. 현재 초서를 배우는 사람이 특히 많은데, 대부분 모두 점획의 實在性에 어긋나서, 진정으로 우리들의 주의를 끌만한, 오묘함을 살필 수 있는 것은 심히 적다.

어떻게 초서를 감상해야 하는가? 章草, 大, 小草를 포괄하여 가장 기본적인 것은 草書의 法을 인식하는 것이다. 草의 비결을 알려면, 당연히 작품 석문을 대조하여, 결체 규율을 찾아내는 것에 좋은 점이 매우 많다 : 이미 草書의 法을 안다면, 전체의 章法, 氣韻, 바른 行氣, 用筆의 가장 구체적인 形質을 감상할 수 있다.

章草의 특징은 字와 字가 서로 이어져 있지 않고, 筆劃 가운데 波磔이 뚜렷하게 있고, 예서의 많은 특징이 보존되어 있어, 때로는 今草에 비해서 아직도 辯識하기가 어렵다.

三國, 兩晋때 대서예가의 草書는 대부분 이탈되어 章草의 의미를 알 수 없고, 그 최대 특징은 속되지 않고, 行 草書가운데 얼마간 그 意가 섞여져, 고고함을 나타내고 있다. 그리고 순수한 今草, 狂草를 쓰는 사람은 쉽게 속됨에 빠질 수 있다. 이것은 매우 상세히 연구할 가치가 있는 심미 현상이다.

大, 小草書의 필법은 매우 풍부하여, 中鋒으로 主를 삼고, 側鋒으로 勢를 취하여, 강렬한 律動感을 표현해낸다. 米芾은 스스로 筆이 “八面出鋒”하다고 말하였는데, 그 書를 보면, 用筆이 확실히 기이하게 잡아 늘어지고, 抑揚의 高․低․長․短은 律動感이 극히 강한 음악을 듣는 것과 같다.

草書 감상에서 최대 관건은 “氣”를 감각적으로 이해해야 하는데, 이것은 표면 形質을 통한 轉의 사용으로 표현해내는 더욱 깊은 단계이다. 그것은 전체 작품 속에서 돌고 돌아 靈動하고 多變하며, 또 매 一筆의 劃중에 응결되고 모아져서, 사람들에게 飽滿․通達․舒暢등 美를 향수하도록 해 준다. “氣”의 뚜렷한 나타남은 매 글자의 筆劃에 의지한다. 이어지고, 혹은 끊어져서 이어진 것 같으면서 이어지지 않는 효과 및 空白이 합치되도록 하는 규율의 안배이면서 구체적인 표현이다.

역사상 草書 大家는 매우 많아, “二王”이외에, 張旭의 縱逸豪蕩, 懷素의 飄逸狂放, 黃庭堅의 縱橫奇崛, 鮮于樞의 遵勁雄渾, 祝允明의 天眞縱逸, 徐渭의 淋漓蒼古, 王鐸의 蒼鬱流暢, 傅山의 飄逸洒脫, 모두 서예사에서 奇異하고 눈부시게 나타나, 사람들로 하여금 여유 있게 접근하도록 하지 못하고, 그 뒤죽박죽하고 신기한 변화는 사람들의 마음과 정신을 흔들어 놓았다.

지금은 草書를 잘 쓰는 사람이 많지 않아, 전체적으로 볼 때, 古人을 초월하는 사람이 없다. 아마도 역사가 아직 草書大家의 시기에 이르지 않았거나, 어쩌면 사람들이 지금 막 前人의 뒤의 흔적을 따르기 때문에, 이 시대로 하여금 空白이 되게 하였을지도 모른다. 후손에 대해서 부끄럽고 슬플 뿐이다. 사람들은 이미 이 시대에 당연히 걷지 않으면 안 될 길을 탐색하는데 노력하고 있다.

초서의 兀傲(단신으로 늠름하고)排蕩과 變化는 곧 내용의 특징을 우리들에게 제공할 도리가 없어, 더욱 많은 정복해야할 영토를 제공한다.

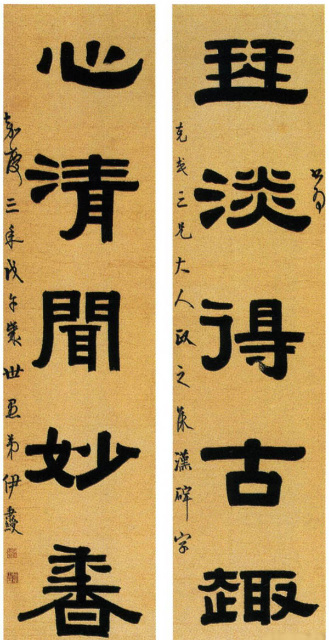

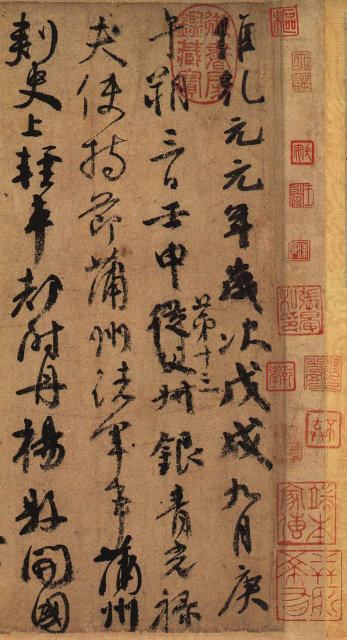

四. 行書 鑑賞

行書는 쓰임이 광범위하고, 배우는 자도 가장 많지만, 실용성을 최우선으로 하기 때문에 그 가운데에서 탈출한 사람은 매우 적다. 해서를 빨리 쓴 것이 곧 행서이나, 결코 완전히 정확한 것은 아니다. 자신의 法度와 規範이 있다. 그러나 해서가 행서의 기초라고 말할 수는 있다. 董其昌이 “行은 楷에 통하고 草書의 假道이다”라 한 것은, 실천 중에 얻은 매우 見地가 있는 말이다.

行書를 만약 풍격으로 논하면, 두 개의 큰 체계가 있다 : 하나는 “天下第一行書” 이후 帖學을 위주로 한 유파이다. 이 파는 중국 서단을 천 여년 동안 통치하여 淸에 이르러 몰락의 길을 걸었다. 그것들은 이미 최고봉에 들었기 때문에, 우리들에게 남겨진 墨迹은 매우 完美하다. 王獻之의 <中秋帖>, 王珣의 <伯遠帖>, 顔眞卿의 <祭侄稿>, 王鐸의 行書長條幅등의 거대한 예술 매력은, 감상자로 하여금 敬服하지 않는 것이 하나도 없다. 그들은 역사와 더불어 다른 풍격으로 세상에 알려진 서예가들로, 이미 서예의 영역을 모두 점령한 것과 같다. 이것도 확실히 후대의 불행이고, 또 淸 이후의 서예가들에게 심리적 압력을 조성하여 주었다.

帖學이 몰락한 이후에, 그 대를 이어 일어난 것이 碑學의 부흥이다. 행서를 논할 때,

魏碑로 기초를 삼는 “魏體行書”를 언급하지 않을 수 없다. 이 파는 淸代에 일어난 것 같지만, 사실은 이미 宋代의 華山老祖 陳搏이 최초의 물길을 열었다. 그가 <石文銘>을 原本으로 삼고 변화를 진행시켜, 문채가 아름다운 千古의 열 개 大字 :“ 開張天岸馬,奇逸人中龍”를 쓴 이후, 趙之謙, 康有爲, 于右任, 陸維劍, 王學仲 等도 한줄기 또 한줄기 새로운 길을 개척하여 중국 서단에 신선한 혈액을 쏟아 부었다.

현대인들은 곧 碑나 帖의 다툼에 사로잡히지 않고, 역사상 어떤 우수한 碑帖(더욱 사람들이 주의를 하지 않는 작품)에서 모두 채용함으로써 상호 융합되어, 더욱 많은 풍모가 형성되었다.

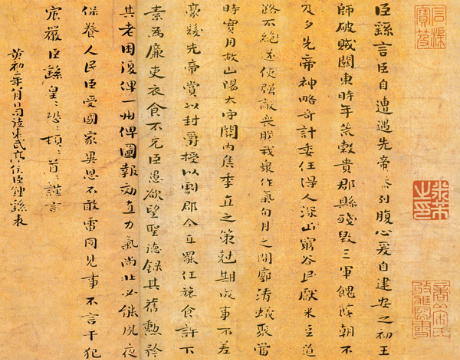

五. 楷書 鑑賞

서예를 배우는 사람은 응당 楷書를 입수하여, 견실한 기본 노력을 해야 한다. 해서 자체도 독립된 예술 가치가 있다. 해서는 중요한 것으로 魏碑와 唐楷를 포괄하며, 이 두 시기에 해서의 기초가 설정되었다. 永字八法의 출현은, 서예의 용필이 완전한 정도에 이르게 하였으며, 橫, 竪, 點, 撇, 捺, 挑, 鉤, 折 八종의 필획은 기본적으로 해서가 가지고 있는 필획의 규율을 개괄한다.

해서를 감상하는 가운데 매우 중요한 것은, 견실한 용필로 勁健有力하여야 하며, 안으로 함축되어야 한다. 그리고 弱, 飄, 扁, 顫, 僵, 肉, 薄, 板, 釘頭, 鼠尾, 鶴膝 모두 病筆이다. 結體는 穩健, 優美, 錯認하여 體를 얻는 것을 필요로 한다.

해서의 장법도 비교적 규범적이나, 일반적으로 竪에는 行이, 橫에는 列이 있다.

그러나 顔眞卿의 <告身>과 같이 오직 行은 있으나 列이 없는 것도 있으니, 도리어 더욱 자유롭고 분방함이 나타나고 그 가운데에 豪放 정직하고, 筆勢가 관통하며, 格調가 고고하고, 뜻하는 바가 크고 소탈한 氣息이 있어 더욱 精絶하다. 이것은 약간 이전에 기괴하게 만들어진 狂野한 서체 및 板刻과 毫에 생기가 없는 管閣體(관공서에서 사용하는 체)와 선명한 대비를 이룬다.

小楷는 일반인이 중시하지 않으나, 사실 역대 수많은 대서예가가 모두 小楷를 잘 썼다. 심지어 小楷를 잘 쓰지 못하면 書品에 논의되기가 어려웠다. 小楷에서 三國의 鍾繇를 최고로 삼는 것은, 靈動하면서 중후하고, 약간의 예서와 章草의 의미를 가지고 있어 심히 고고하기 때문이다. 王羲之의 小楷는 너무 많이 翻刻되어, 지금은 이미 “唐”化되어 본래의 면목이 없어졌다. 魏, 晋人이 經을 쓰는 가운데 많은 기이한 점이 있어, 격조가 높고 아름다운 飄逸의 의미를 나타내었다. 明인 王寵의 小楷는 주도면밀하여, 자못 특색을 구비하였다. 기타 서예가의 小楷는 공문 글씨체(管閣)에 가까워, 판에 박은 듯 하거나, 滯症되어 法이 부족하였다.

한 폭의 좋은 해서 작품은 文靜, 淡雅, 豪放, 縱逸하여 모두 서예가의 情感, 個性, 意趣, 風格이 나타나 결코 해서를 판에 박은 듯이 이루어진 서체로 이해해서는 안 되며, 중시하지 않으면 안된다.

새로운 창작은 어려운 것이지만, 해서의 새로운 창작은 더욱 어렵다. 현대 약간의 안목이 있는 서예가는 해서상에서 완성이 있기를 바란다 : 大楷는 魏碑의 성분을 많이 흡수하였고, 小楷는 經을 쓰는 글씨체에 주의하여 이미 명확한 성과와 효과를 얻었다. 감상자는 현재의 변화와 발전에 주의해야 하며, 당연히 더욱 서예 실천을 진행하여, 스스로 玄機를 깨달아야 한다.

'서예입문 > 서예학이론' 카테고리의 다른 글

| 한국서예사 (0) | 2012.07.03 |

|---|---|

| 서예의 장법 (0) | 2012.07.02 |

| [스크랩] 한문서예기초 平橫(평횡) (0) | 2012.06.28 |

| [스크랩] 書藝의 定義와 3大要素 (0) | 2012.06.18 |

| 書藝美學 (0) | 2012.06.09 |