추사 김정희(1786∼1856)는 25세 되는 새해에 연경에 머물면서 청나라 원로 대학자인 옹방강을 만나게 된다. 당시 78세의 고령인 옹강방(翁方綱·1733∼1818)은 추사와의 첫 대면에서 자신의 금석학 학통을 이어줄 만한 인물임을 직감한다. 학구열과 걸림없는 해박한 지식에 매료됐다. 옹방강은 자신의 서재에 추사가 무상출입할 수 있게 배려했을 정도다. 서재엔 중국의 대가들조차도 접하기 힘든 금석진적들이 즐비했다. 추사가 중국 서예사에 새롭게 눈을 뜨는 계기가 됐다.

추사는 이때의 심정을 편지로 남겼다. “자획이 가느다랗기가 금사 같고 돌이 이지러지고 이끼가 끼여서 더욱 더 흐릿하게 되어 비록 눈 밝은 사람이라 할지라도 갑자기 글줄을 찾아내고 자획을 판단하기 어려웠는데, 다행히 옹방강께서 하나하나 지도하여 가르쳐 주셔서 비로소 그 대체를 약간 알 수 있었네.”(완당선생 전집)

|

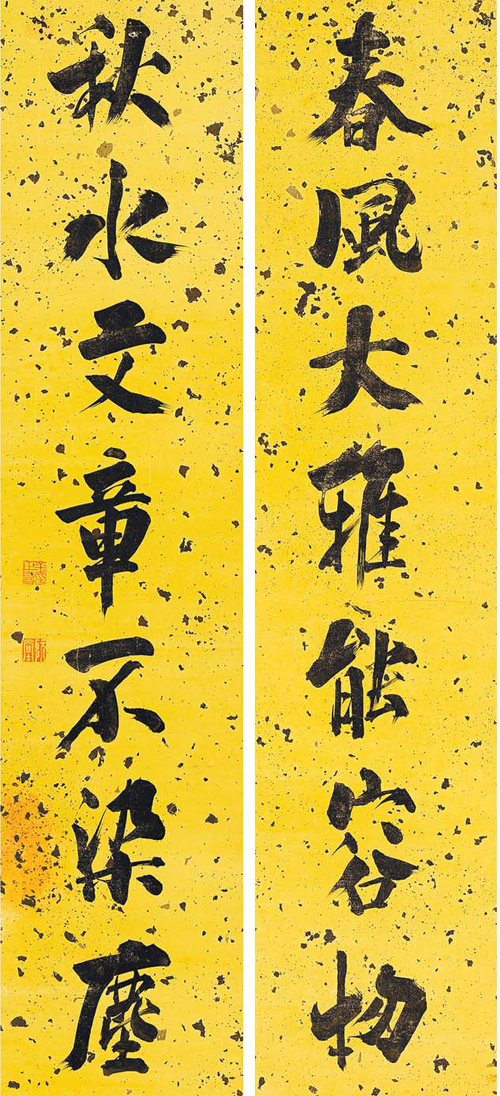

| 봉은사에 은거하던 71세 때 쓴 것으로 추정되는 행서대련 ‘春風大雅能容物, 秋水文章不染塵’(춘풍대아능용물, 추수문장불염진·봄바람처럼 큰 아량은 만물을 용납하고, 가을물같이 맑은 문장은 티끌에 물들지 않는다) |

추사는 우선 스승인 옹방강의 서체를 익힌 후, 시대를 거슬러 올라 명의 동기창·문징명, 원의 조맹부, 송의 황정견·소식, 당의 안진경·우세남·구양순, 동진 왕희지 등을 차례로 익혔다. 심지어 전한(前漢) 시대의 고예(古隸)체가 남은 후한(後漢) 초기 비석 등을 통해 몇자 남지 않은 고예체를 유추해 만들어 내기도 했다.

추사는 이를 바탕으로 전 시대를 아우르는 서체를 나름의 방식으로 진화시켜 나갔다. 30대에는 옹방강의 영향을 받아 서체가 다소 중후한 맛을 보인다면 중국 서도사를 섭렵한 50대 때의 서체는 상당히 날카롭고 칼날 같은 느낌이 든다. 이후 제주도 귀양살이 시절을 겪으며 예술 수련에 매진한 추사는 고예체를 바탕으로 전서와 팔분예서(八分隸書)의 필체를 융합해 다소 부드럽고 완숙한 추사체를 보여준다. 전·예·해·행·초서를 융합했다고도 할 수 있다. 제자들조차 따라 쓰지 못 했던 가장 큰 이유이기도 하다.

최완수 간송미술관 한국민족미술연구소장은 추사를 법고창신(法古創新)의 천재로 평했다. 중국 고대 상형문자부터 전한과 후한·위진은 물론 당∼송∼원∼명∼청나라에 이르기까지 수천년 이어져온 중국 서법을 다 섭렵한 뒤 법고창신을 통해 추사체를 만들었다는 것이다. 옛 법을 벗어나지 않았지만 하나도 옛것과 같지 않은 서체가 바로 추사체라고 했다.

|

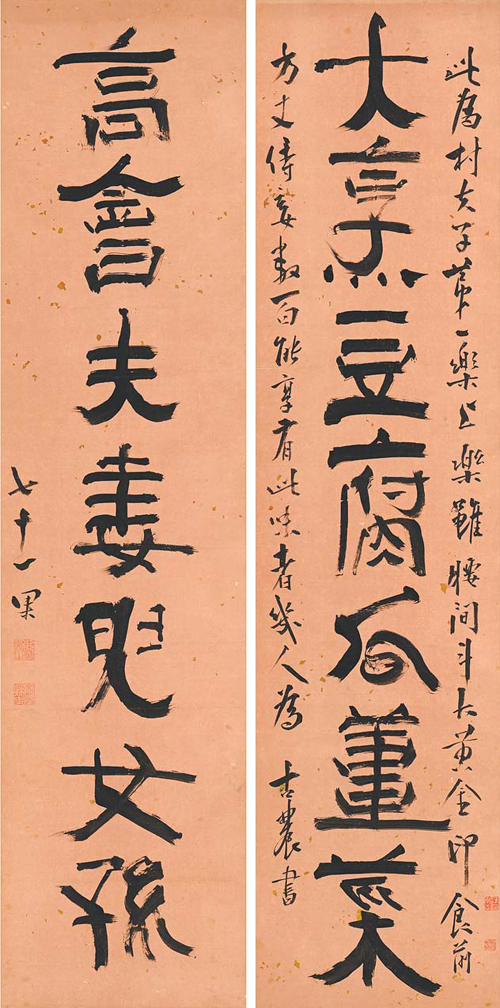

| 타계 두 달쯤 전 추사가 남긴 예서대련 ‘大烹豆腐瓜薑菜, 高會夫妻兒女孫’(대팽두부과강채, 고회부처아녀손·좋은 반찬은 두부·오이·생강나물, 훌륭한 모임은 부부와 아들딸 손자). 귀양살이와 평생 학문과 예술 수련을 하느라 가족과의 단란한 생활을 하지 못했음에 대한 회한이 담겨 있다. |

'서예작품감상 > 서예작품(국외)' 카테고리의 다른 글

| 중.한서예사 (0) | 2016.01.04 |

|---|---|

| 일중(김충현) (0) | 2015.09.21 |

| 백거이 시 (0) | 2015.05.18 |

| 왕희지의 생애와 서예 (0) | 2015.04.15 |

| [스크랩] 부산서 중국 서예대가 불도 선생 작품전 <부산> (0) | 2015.02.12 |