이승만 대통령 "한글 서예는 一中(김충현)』

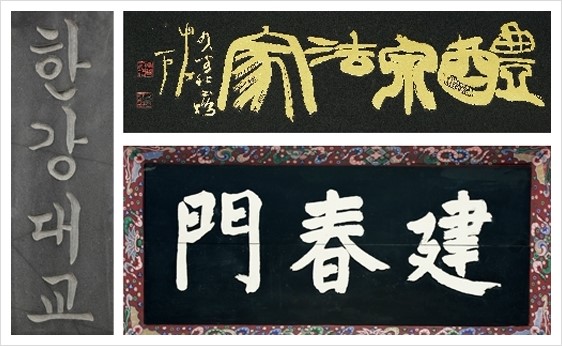

〔'일중 김충현 현판글씨'展〕

1956년 복구된 '한강대교' 대통령 추천받아 현판 써

일중(一中) 김충현(1921~2006)은 한국 서예의 근간을 마련한 거목이다. 동생인 여초(如初) 김응현(1927~2007)과 함께 20세기 한국 서예를 이끈 양대 산맥으로 꼽힌다. 1942년 '우리 글씨 쓰는 법'을 펴냈고 궁체, 훈민정음, 용비어천가 등을 연구해 '한글 고체'를 창안했다. 그가 쓴 유려하고 정갈한 현판 글씨가 전국의 궁궐, 사찰, 서원 등에 남아있다.

서예의 격을 한 단계 높였다는 그의 현판 작품이 한자리에 모였다. 일중선생기념사업회(이사장 김재년)가 전국 각지에서 일중이 쓴 현판 175점을 모아 도록을 냈고, 이 중 현판 실물 28점을 비롯해 탁본·사진 등 45점을 전시한다. 전시를 기획한 정현숙 열화당책박물관 학예실장은 "1942년부터 파킨슨병으로 작품 활동을 중단하기 직전인 1997년까지 반세기 넘게 쓴 작품"이라며 "건축물의 성격과 쓰임에 따라 다양한 서체를 넘나들며 변화하는 서풍을 감상할 수 있다"고 했다.

일중은 경복궁 건춘문(建春門), 영추문(迎秋門) 현판을 쓴 걸 영광으로 여겼다. "옛날 대궐문 현판은 명필로서 높은 벼슬을 한 사람이 썼다는 전통이 있어 두 대궐문 현판을 쓴 데 대해 일생의 영광으로 삼고 있다"는 것. 1956년 복구된 '한강대교' 현판은 원래 이승만 대통령 휘호를 받으려다 대통령의 지시로 일중이 썼다는 일화가 있다. 그는 후에 이렇게 회고했다. "시청 직원이 가져온 보따리 안에는 당시 보기 드문 한지가 글씨 쓰기 좋은 크기로 수십 장 준비돼 있었다. 그는 '실은 이승만 대통령께 휘호를 받으려고 경무대에 이것을 준비해 갔는데 대통령께서 한글 서예는 익숙지 않으니 선생을 찾아보라 하셨습니다'라고 말했다. 대통령 한마디 덕분에 많은 사례금을 받았다."

전시는 1부와 2부로 나뉜다. 1부에선 사적인 인연으로 쓴 작품을 볼 수 있다. 사당과 서원 현판, 지인에게 써준 현판 등이다. 일중은 국한문 모든 서체에 능숙했으나 가장 주목할 것이 예서. 정현숙 실장은 "화려하면서도 세련되고 유려하면서 힘차고 변화가 많아 노련미와 원숙미를 갖췄다"고 했다. 특히 1983년 제자인 초정 권창륜의 집 당호로 써 준 '예천법가(醴泉法家)'가 으뜸이다. 취기가 약간 있을 때 쓴 것으로 전해지는데 자간(字間)이 촘촘하면서도 네 글자의 대소, 장단, 먹의 농담이 변화무쌍하고 파격적이다. 1974년 전주의 서예가 강암 송성용에게 써준 '남취헌(攬翠軒)'은 전체 구성이 가지런하면서도 여백이 넉넉해 시원스럽다. 유려하면서도 힘찬 글씨가 돋보이는 수작이다.

2부는 공식 요청에 의해 쓴 것으로 궁궐, 사찰, 유적지, 공공 건축물 현판을 선보인다. 자유롭고 편안한 1부 글씨에 비해 정연하고 근엄하다. 경복궁 '건춘문'과 '영추문', 사직공원 '사직단' 글씨와 한글 현판 대작인 '독립기념관' '원효대교' '한강대교' 탁본들이 묵직한 감흥을 전한다. 전시는 2월 25일까지. (02)734-4205 <출처; 조선일보, 2015. 01. 19.>

아래는 그 동안 여행을 하면서 만났던 일중 김충현(一中 金忠顯, 1921~2006) 선생이 쓴 현판들입니다.

△ 정읍 내장사에 걸려 있는 '內藏寺(내장사)' 현판,

▷ 정읍 내장사, http://blog.naver.com/jcjkks/220230150048

△ 강릉 선교장 사당인 '吾在堂(오재당)' 현판,

▷ 강릉 선교장, http://blog.naver.com/jcjkks/70189517820

△ 충남 서천 이하복 가옥에 걸린 '忠孝傳家(충효전가)' 편액,

▷ 이하복 가옥, http://blog.naver.com/jcjkks/70179793269

△ 전북 김제 금산사 일주문 현판 '母岳山金山寺(모악산금산사)'

▷ 금산사, http://blog.naver.com/jcjkks/70095975479

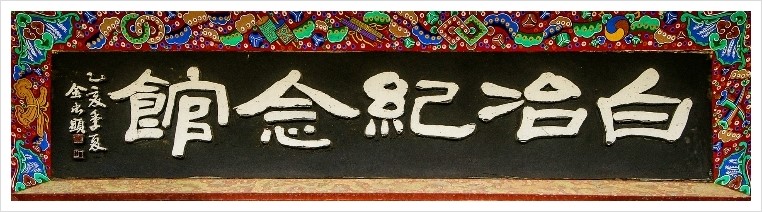

△ 김좌진 장군 생가지에 있는 白冶起念館(백야기념관) 편액,

▷ 김좌진 장군 생가지, http://blog.naver.com/jcjkks/220138249917

〔만물상〕一中의 현판 글씨

해남 대흥사 '대웅보전(大雄寶殿)' 현판은 이 절을 빛내는 보물 가운데 하나다. 조선 후기 문인 원교 이광사가 썼다. 180년 전 제주도 유배 길에 대흥사에 간 추사 김정희는 대웅전 현판을 보고 "원교의 글씨는 촌스러우니까 떼어내라"고 타박했다. 추사와 원교는 글씨를 보는 눈도 달랐고 당색(黨色)도 달랐다. 9년 뒤 유배에서 돌아오다 대흥사에 들른 추사는 자신의 교만을 깨닫는다. 원교의 글씨가 다시 걸렸다. 유배 생활이 추사를 겸허하게 한 것이다. 대흥사 대웅전 옆 요사채에는 '무량수각(無量壽閣)'이라는 추사의 현판 글씨가 걸려 있다. 대웅전 현판과 함께 대흥사를 지키는 또 하나 명물이다.

▶지방의 절이나 서원, 종가(宗家)에 갔다가 잘 된 현판을 보면 건물도 다시 보게 된다. 중국 위나라 때 궁궐이 완공돼 현판을 걸어야 했다. 그런데 목수가 잘못해 글씨도 쓰지 않은 나무판을 건물 정면에 걸고 못을 박아버렸다. 명필로 이름 높은 위탄(韋誕)이 나서게 됐다. 땅에서 25척 높이에 줄을 타고 올라가 매달려 세 글자를 쓰고 내려와 보니 머리털이 모두 희어져 버렸다. 현판 글씨 쓰기가 그만큼 어렵다는 걸 전해주는 일화다.

▶광복 후 애국선열을 기리는 비문(碑文)은 대부분 국학자이자 민족지사인 위당 정인보가 지었다. 유관순 열사비, 윤봉길 의사비, 충무공 기념비, 효창공원 백범 기념비…. 이것들엔 또 다른 공통점이 있다. 하나같이 일중(一中) 김충현(金忠顯)의 글씨다. 위당은 비문 의뢰가 들어오면 하나를 꼭 물었다고 한다. "글씨는 누가 쓰는가." 만약 다른 사람이 쓴다고 하면 "나는 일중 글씨가 아니면 짓지 않겠다"고 했다.

▶당시 일중은 20대 청년이었다. 안동 김씨 명문 집안에서 태어나 어려서 사서삼경을 떼고 열세 살에 초등학교에 들어갔다. 가문의 전통을 이어받고 고금(古今)의 서법을 깨쳐 '일중체(一中體)'를 완성했다. 김응현·김창현 두 아우와 함께 20세기 한국을 대표하는 서예가 삼 형제로 유명하다.

▶서울 인사동 백악미술관에서 일중의 현판 글씨만을 모은 특별전이 열리고 있다. 경복궁 건춘문·영추문, 사직단, 창의문, 녹동서원, 한강대교, 서울대…. '국필(國筆)'로 불린 명성에 걸맞게 중요한 현판을 참 많이 썼구나 싶다. 문기(文氣) 가득한 글씨가 건물을 살리는 시대가 있었다. 그런 걸 귀히 여기는 안목과 정신의 품격이 있었기에 가능했다. 일중의 현판 글씨들을 보며 우리 시대는 후세가 자랑스러워 할 만한 문화재를 얼마나 많이 남기고 있는 걸까 생각했다. <출처; 조선일보, 2015. 01. 21.>

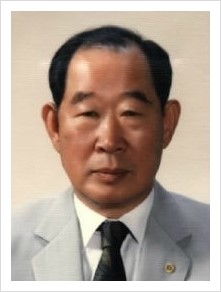

△ 일중 김충현, <사진; 한겨레신문>

김충현(金忠顯, 1921~2006, 충남 천안에서 활동한 현대 서예가)은 호가 일중(一中)으로, 서예를 발흥시킨 중시조로 평가 받는 인물. 친동생인 여초 김응현과 백아 김창현도 한국 서예계의 큰 인물들이다.

서울에서 출생하여 7세 때 안진경체를 쓰기 시작한 김충현은 중동 중학교에 재학 중이던 1938년, 동아 일보사 주최 전 조선 남녀 학생 작품전에서 서예로 5개 부문을 통틀어 최고상을 수상하며 서단에 등단했다. 다음 해 『동아 일보』에 '궁체'에 관한 논문을 발표하기도 했다. 한글로부터 서체(書體)를 시작한 김충현은 고체(古體)를 현체(現體)로 쓰는 법을 개발하는 데 몰두했는데, 이는 서예가 비록 한자 문화권에서 나온 것이라 하더라도 그로부터 벗어나야 한다는 생각에서였다.

1943년에 중동 중학교를 졸업한 김충현이 천안과 인연을 맺게 된 계기는 천안 지역의 서예가 취묵헌(醉墨軒) 인영선(印永宣)의 개인전에 참석하면서부터인데, 당시 개인전에 참석한다는 것은 작품을 인정해 주고 사제지간이 된다는 공식적인 의미를 지니고 있었다.

김충현은 한국 서예가 협회장, 예술원 회원으로 활동하며 후학 양성과 서예 저변 확대에 많은 공적을 남겼고 우리나라 궁체 한글의 독보적인 존재이다. 서예 교과서에 실린 대중적인 서체를 남겼다. 특히 천안 지역에 많은 글을 남겼는데, 목천읍 독립기념관의 현판과 병천면 유관순 열사비의 비문, 만향의 동산의 동산 비문이 모두 김충현의 글씨이다.

1987년 보관 문화 훈장, 2004년 은관 문화 훈장을 수상했다. <출처; 디지털천안문화대전>

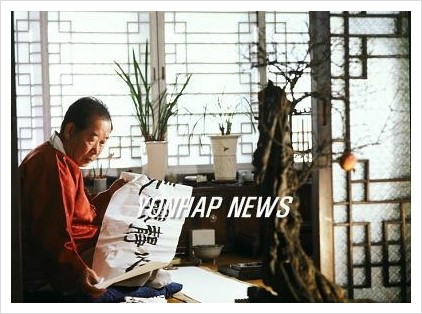

△ 일중 김충현, <사진; 연합뉴스>

현대 서예가 일중 김충현 선생의 "현판글씨展"에 관한 기사를 읽고나서

여행 중에 만났던 선생의 현판글씨를 다시한번 보았습니다.

"현판은 그 시대의 정신과 가치관은 물론 예술의 정수가 담겨 있는 문화 예술의 보고라 할 수 있다"

- 현판기행, 고개를 들면 역사가 보인다, 김봉규, 2014, 담앤북스 -

-< 감사합니다 >-

'서예작품감상 > 서예작품(국외)' 카테고리의 다른 글

| 중.한서예사 (0) | 2016.01.04 |

|---|---|

| 추사체 (0) | 2015.07.16 |

| 백거이 시 (0) | 2015.05.18 |

| 왕희지의 생애와 서예 (0) | 2015.04.15 |

| [스크랩] 부산서 중국 서예대가 불도 선생 작품전 <부산> (0) | 2015.02.12 |